色の3属性

色相・明度・彩度

色は、色相・明度・彩度の3つに分類できます。これらを色の3属性と呼びます。

色相(しきそう)

赤

黄

緑

青

紫

色み(色合い)の種類を表す

明度(めいど)

← 明度が低い

明度が高い →

明るさの度合いを表す

彩度(さいど)

← 彩度が低い

彩度が高い →

色みの強弱(鮮やかさ)の度合いを表す

有彩色と無彩色

色は大きく、有彩色と無彩色の2つの種類に分けられます。

有彩色(ゆうさいしょく)

色みをもつすべての色

無彩色(むさいしょく)

色みをまったくもたない「黒」「灰色」「白」のこと

色相環と色立体

色相環

虹の7色といわれる赤→橙→黄→緑→青→藍→青紫の色(スペクトルという)に、それらをつなぐ紫・赤紫を加えて、ぐるりと軸にしたものを色相環といいます。

180°反対側にある向かい合う色同士を補色といいます。

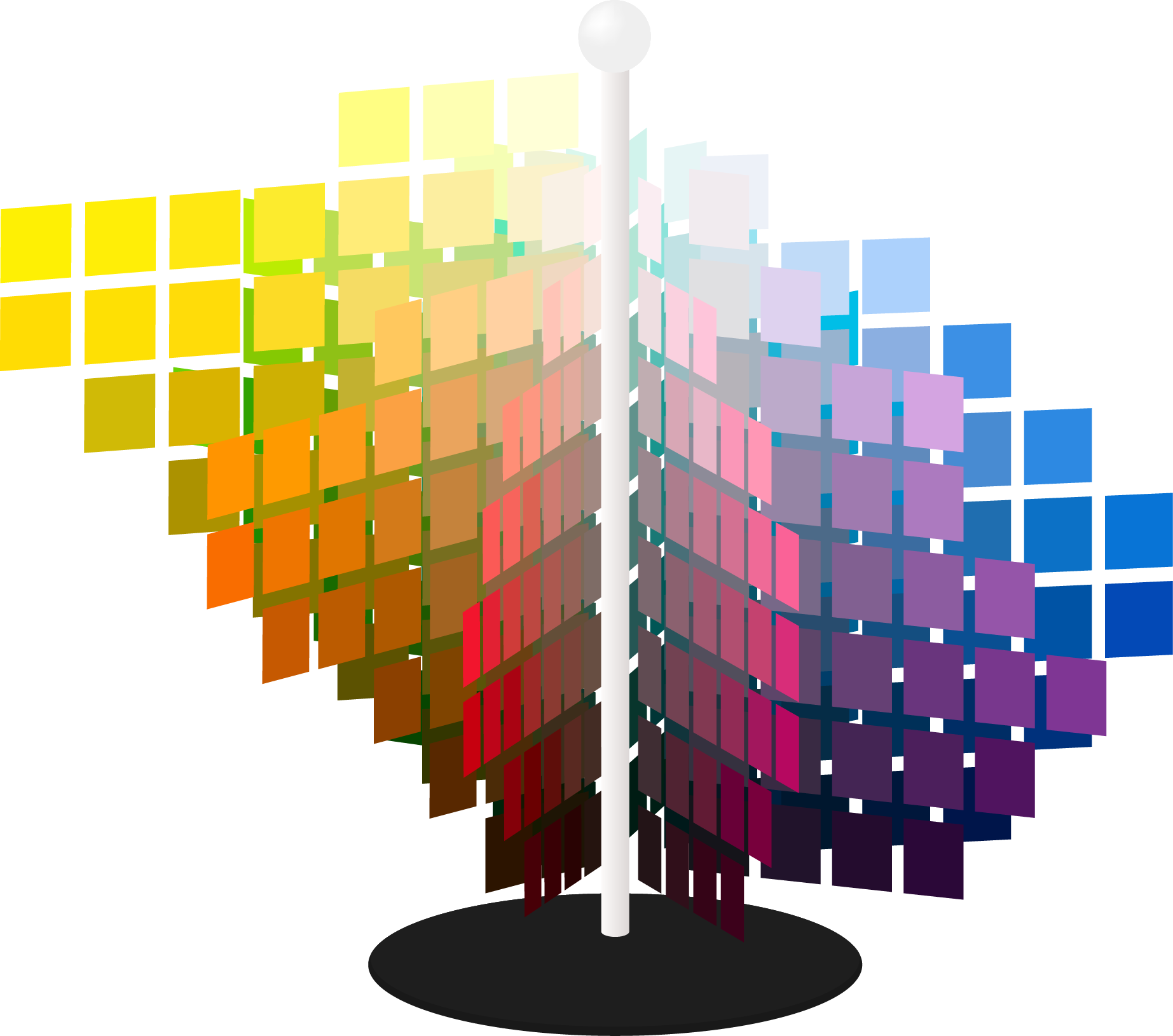

色立体

色立体とは、色の3属性を3次元にしたもので、縦軸に明度、横軸に彩度、中心の無彩色軸の周りに色相環を配しています。無彩色軸を中心に、距離があるほど彩度が高くなります。

無彩色軸を通り、色立体を縦に垂直に切ると等色相面が現れます。この面上にある色はすべて色相が同じで、中心の無彩色軸を挟んだ左右の色は補色の関係といいます。

表色系

色の3属性を用いて、数値・記号で表したものを表色系といいます。

カラーオーダーシステム

色を系統的に配列した、標準となる色見本がある色彩体系のことをカラーオーダーシステムといいます。「色票」という色サンプルがあり、新配色カード199aもそのひとつです。

PCCS

PCCSとは、Practical Color Co-ordinate Systemの略で、日本名を「日本色研配色体系」といいます。一般財団法人日本色彩研究所が開発したもので、色彩調和を求めるのに適しています。

PCCSの色相環

PCCSは24色相で、各色相には色相番号と色相名が付けられています。

暖かみを感じる暖色系は、1~8の色相

温度感のない中性色系は、9~12と20~24の色相

冷たさを感じる寒色系は、13~19の色相

色相記号・色相名

- 色相記号・色相名

- 色相名(英語)

- 色相記号・色相名

- 色相名(英語)

- 1:pR紫みの赤

- purplish Red

- 13:bG青みの緑

- bluish Green

- 2:R赤

- Red

- 14:BG青緑

- Blue Green

- 3:yR黄みの赤

- yellowish Red

- 15:BG青緑

- Blue Green

- 4:rO赤みのだいだい

- reddish Orange

- 16:gB緑みの青

- greenish Blue

- 5:Oだいだい

- purplish Red

- 17:B青

- Blue

- 6:yO黄みのだいだい

- yellowish Orange

- 18:B青

- Blue

- 7:rY赤みの黄

- reddish Yellow

- 19:pB紫みの青

- purplish Blue

- 8:Y黄

- Yellow

- 20:V青紫

- Violet

- 9:gY緑みの黄

- greenish Yellow

- 21:bP青みの紫

- bluish Purple

- 10:YG黄緑

- Yellow Green

- 22:P紫

- Purple

- 11:yG黄みの緑

- yellowish Green

- 23:rP赤みの紫

- reddish Purple

- 12:G緑

- Green

- 24:RP赤紫

- Red Purple

PCCSの色相・明度・彩度

PCCSの色相:ヒュー(Hue)

PCCSの明度:ライトネス(Lightness)

PCCSの彩度:サチュレーション(Saturation)

PCCS色相環のしくみ

PCCS24色相には、心理4原色、混色の基本となる色料の3原色(黄・緑みの青・赤紫)、色光の3原色(黄みの赤・緑・紫みの青)が含まれているのが特徴です。

心理4原色:色覚の基本となる4つの色相。赤・黄・緑・青

心理補色:ある色をしばらく見つめてから目を移すと見える残像のこと

色料の3原色:減法混色の3原色

色光の3原色:加法混色の3原色

PCCSトーン

PCCSトーン

PCCSでは同じような印象やイメージを持つ明度・彩度の領域をトーンと呼び、全部で12のトーンに分類しています。

トーン:明度と彩度を合わせた概念で、色の調子

ヒュートーンシステム:色相(ヒュー)とトーンにより、色を分類したシステム

有彩色12トーン

- トーンの略記号

- トーン名

- 形容詞

- v

- ビビッド

- さえた

- s

- ストロング

- 強い

- b

- ブライト

- 明るい

- dp

- ディープ

- 濃い

- lt

- ライト

- 浅い

- sf

- ソフト

- 柔らかい

- d

- ダル

- 鈍い

- dk

- ダーク

- 暗い

- p

- ペール

- 薄い

- ltg

- ライトグレイッシュ

- 明るい灰みの

- g

- グレイッシュ

- 灰みの

- dkg

- ダークグレイッシュ

- 暗い灰みの

無彩色5トーン

- トーンの略記号

- トーン名

- 形容詞

- W

- ホワイト

- 白

- ltGy

- ライトグレイ

- 明るい灰色

- mGy

- ミディアムグレイ

- 灰色

- dkGy

- ダークグレイ

- 暗い灰色

- Bk

- ブラック

- 黒

純色・明清色・暗清色・中間色

純色(じゅんしょく):各色相の中で最も彩度の高い色=最高彩度色。(vトーン)

清色(せいしょく):純色に白もしくは黒を加えた、澄んだ色。

明清色(めいせいしょく):純色に白を加えた、明るく澄んだ色。(b、lt、pトーン)

暗清色(あんせいしょく):純色に黒を加えた、暗く澄んだ色。(dp、dk、dkgトーン)

中間色(ちゅうかんしょく):純色に灰色を加えた、くすんだ色。濁色ともいう。(s、sf、d、ltg、gトーン)

色名

慣用色名

- ■

- マゼンタ

- イタリアの地名が由来。減法混色の3原色の赤紫。

- ■

- 浅葱色

- やや緑みのある青で葱の若芽のような色

- ■

- カーマイン

- 中南米のサボテンに寄生する介殻虫のコチニールから取られた動物性染料の西洋の深紅色

- ■

- スカーレット

- ペルシャ語の織物に由来し、日本語の緋色に相当する色。

- ■

- 朱色

- 硫化水銀を原料とする鉱物顔料「銀朱」の色を表す色名。印鑑の朱肉の色。

- ■

- 萌黄

- 春に芽吹く若葉のような黄緑色。

- ■

- 群青色

- 青の集まりを意味する鉱物顔料の伝統的な色名。

- ■

- 生成り色

- 何も加工しない生地のままの繊維の色を表した色名。

- ■

- マリーゴールド

- マリーゴールドのような山吹色。

- ■

- バイオレット

- 青紫系の英色名で最も古いもののひとつ。

- ■

- モーブ

- 1856年イギリスの化学者パーキンが人類初の化学染料を発見した。その紫色の染料の色。

- ■

- ビリジアン

- フランス人ギネが特許登録した、水酸化クローム顔料をもとに作られた緑色絵の具の色名。

- ■

- セピア

- イカ墨からつくった古代の絵の具の色名。

- ■

- 茜色

- 日本最古の植物染料のひとつ。温帯アジア原生のアカネの根を原料とする。

- ■

- 瑠璃色

- 古代インド、中国で珍重された青い宝石の色を表す色名。

- ■

- コバルトブルー

- コバルトアルミン酸塩の顔料が、1777年に発見された。印象派の画家たちにこの絵の具がよく使われた。

光と色

反射・吸収・透過

「光源」「物体」「視覚」、この3つがそろって色は認知されます。

物体に当たった光は、反射するか、吸収されるか、透過するか、のいずれかの形をとります。

反射・吸収:例えばイチゴの場合、赤系統の色が反射し、それ以外の色は吸収されるため赤く見えます。

透過:ガラスは色を透過させるので、色が透けて見えます。光が通過することを、透過といいます。

屈折・干渉・回折・散乱

光の一般的なアクションとして「反射・吸収・透過」がありますが、より複雑になったものが、「屈折・干渉・回折・散乱」です。

屈折(くっせつ):光が、ガラスや水などの物質の境界を、斜めに通過するときに起こる、光の進路が変化する現象です。

干渉(かんしょう):シャボン玉の表面の色は、さまざまな色が流れるように見えます。これは、光の波の山と山が足されて振幅を大きくしたり、山と谷が合わさって振幅を小さくしたりすることで起こります。

回折(かいせつ):光には、波の性質があるので、障害物があると回り込み、波が広がって進みます。この現象を回折といい、長波長ほど回り込みは大きくなります。

散乱(さんらん):光が小さな粒子に当たってさまざまな方向に散る現象を、散乱といいます。

混色

加法混色:色光を重ねることによる混色のこと。複数の色光が眼に同時に入るので、同時加法混色ともいいます。

★原色の色(R・G・B)をすべて重ねると白(W)になる。

★補色同士を重ねると白(W)になる。

減法混色:色フィルターや色料などによる混色のこと。

★3原色の色(C・M・Y)をすべて混ぜると黒(Bk)になる。

★補色同士を重ねると黒(Bk)になる。

眼のしくみ

眼は光の情報を集める器官である。眼に入ってきた情報は、眼球の一番奥にある網膜で像を結ぶ。

網膜には、視細胞といわれる特殊な細胞がある。ここで光の情報が電気信号に変換され、視神経細胞などの細胞を経て、視神経を通じて情報は脳へ送られる。

- 強膜

- 眼球の一番外側で白目の部分。眼球を保護する役割。

- 脈絡膜

- 強膜と網膜の間にあり、眼球に栄養を送っている。

- 角膜

- 黒目の前面をおおっている。眼に入る光が最初に通過し、屈折させる。最初のレンズの役割。

- 虹彩

- 光の量を調整する。カメラの絞りのような役割で、虹彩の中央の穴(瞳孔)を広げたり狭くしたりしている。

- 水晶体

- 透明な凸レンズで、眼に入った光を屈折させて焦点を合わせる役割。毛様体の基部にある毛様体筋が、水晶体の厚みを調整している。

- 網膜

- カメラのフィルムに当たる。光を感じる細胞と、色や形を感じる細胞がある。

- 中心窩

- 黄斑の中心で、小さくくぼんでいる部分があり、最も解像度が高く、色や形がよく見える部分。

- 視神経乳頭

- 視神経が束ねられていて、眼球から脳への出発点となる。ここには視細胞がないため、像が映らない。

色彩心理

対比

明度対比:中央の色が背景の色に影響され、背景の色の明度と逆方向へ引っ張られる。

色相対比:中央の色が背景の色に影響され、背景の色の心理補色側へ引っ張られる。

彩度対比:中央の色が背景の色に影響され、背景の色の彩度と逆方向へ引っ張られる。

同化

明度同化:背景色が挿入された線の明度に近づき、白線のほうは背景色が明るく見える。

色相同化:背景色が挿入された線の色相に近づき、黄色線のほうは背景色が黄みの緑に見える。

彩度同化:背景色が挿入された線の彩度に近づき、グレイ線のほうは背景色がより彩度が低く、くすんで見える。

色彩調和

配色テクニック

アクセントカラー:単調な配色を少量の目立つ色で引き締める配色。

セパレーション:強烈すぎる配色をやわらげたり、ぼんやりした配色を引き締める配色。

グラデーション:色を段階的に規則的に変化させた多色配色。

● 色相のグラデーション

● 明度方向のグラデーション

● 明度と彩度のグラデーション

その他

色彩心理

企業のイメージを色で表現したものをコーポレートカラーという。

軽い色と思い色を使用する際には、配色の明度差や色の分量などを配慮する。

赤は活動的、青は信頼・誠実、緑は自然や優しさをアピールするのに適している。

色陰現象

グレイが、周囲を鮮やかな有彩色で囲まれたとき、その有彩色の補色の色味を帯びること。

縁辺対比

明度の異なる色を隣接して配色したとき、その境界線に明るい帯と暗い帯が見える。グレイの場合、暗いグレイに接する部分でより明るく見え、明るいグレイに接する部分でより暗く見えるようというように、対比現象のひとつである。

主観色

物理上、色みのないところに、人間の主観から何らかの色が見える現象。

ベンハムトップ(ベンハムこま)

制作者の名前にちなんでベンハムトップと呼ばれるパターン。回すことによって主観色が生じて色が見える。

加法混色の種類

併置加法混色:異なる色の、小さな点の集まりが融合して、ひとつの色に見えるような混色のこと。

継時加法混色(回転混色):いくつかの色で塗り分けられた円盤を、高速度で回転させると、ひとつの色に見えるような混色のこと。

-

前のページ

- 一覧に戻る

-

次のページ